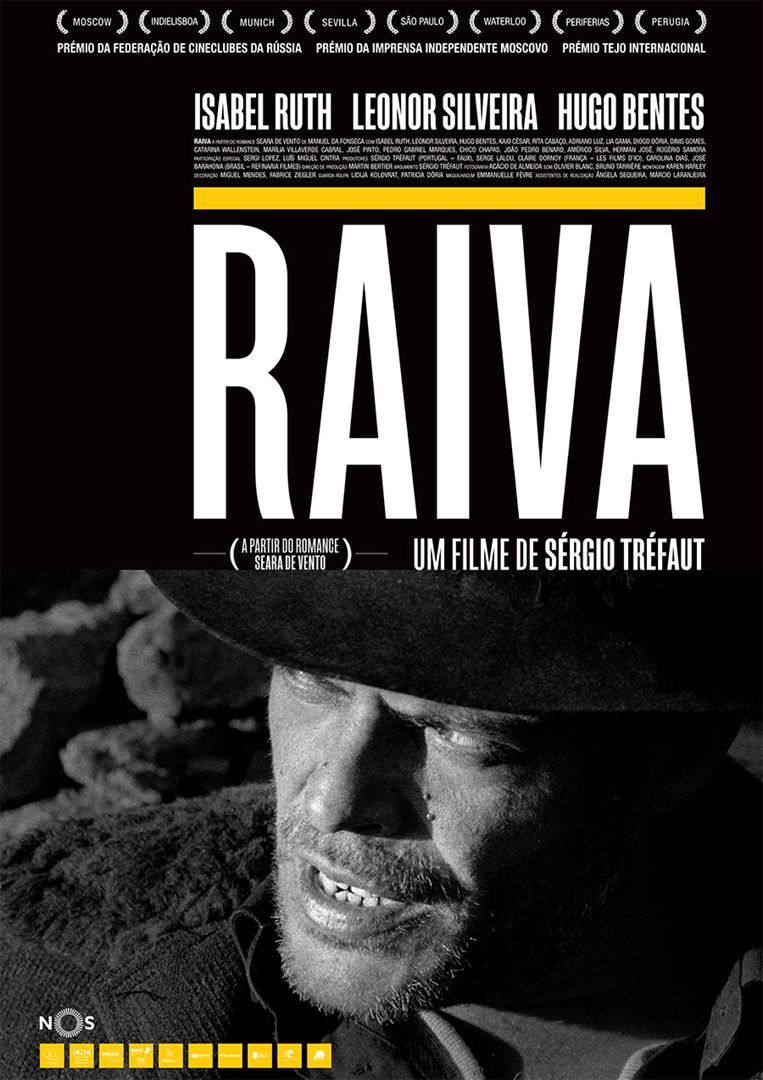

A 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo trouxe uma inusitada coprodução entre Portugal, Brasil e França: Raiva, dirigido por Sérgio Tréfaut.

Adaptada do livro "Seara de Vento" de Manuel da Fonseca, a trama se passa no sul de Portugal, no século 1950. Indignado da pobreza que assola a região, um caubói solitário (Hugo Bentes) fica tentado a se unir aos revolucionários locais, e acaba despertando a atenção dos ricos proprietários, que não veem o engajamento com bons olhos. Está armado o cenário para um sangrento acerto de contas.

Com a presença dos veteranos Diogo Dória e Leonor Silveira no elenco, Raiva impressiona pelo estilo austero, em preto e branco e com planos fixos. O AdoroCinema conversou com Tréfaut sobre o projeto:

A estética do filme é muito particular: o preto e branco contrastado, as imagens simétricas, o ambiente árido, com poucos móveis...

Sérgio Tréfaut: Bom, primeiro existe a minha paixão pelo preto e branco. Mas também existe a questão da verdade. Eu cheguei em Portugal em 1974, um período de grande euforia pós-revolucionária, porque a liberdade tinha chegado. Mesmo enquanto criança, aos nove anos de idade, Portugal era para mim um país em preto e branco. Eu via os carros, a televisão, as pessoas em preto e branco. A memória que as pessoas têm do Alentejo é assim, além de ser uma região muito branca.

Fazer um filme colorido naquela região seria coisa de propaganda turística, um telefilme vagabundo. Por imposição ou tentativa dos produtores franceses, fizemos testes em cores, e o resultado parecia uma propaganda de chocolate Milka. Virava um anúncio de iogurte, não era o meu filme. Isso levou à escolha do preto e branco.

As questões de decoração foram as mesmas: encontrar um naturalismo, ao invés de fazer algo como uma grande série histórica da BBC. Nunca tive amor pelos filmes históricos nesse sentido. Sempre fui muito mais próximo do que está na cabeça das pessoas, e nesses casos não se precisa tanto do que existe à volta. Houve muita discussão amável com a equipe de decoração, porque eles levavam várias coisas para a casa, e eu retirava tudo.

Eu tinha ataques de fúrias, pegava um pincel vagabundo para pintar as paredes e dizia: "Tem que estar mais escuro! Mais escuro!". As cenas de almoço parecem acontecer dentro de uma caverna. O que interessa são as intenções, o significado espiritual, ao invés das necessidades realistas. Com os figurinos, pensamos no mesmo sentido: fazer uma evocação histórica respeitosa, que condiga com a época, mas que tenha coesão e simplicidade.

No cinema, muitas vezes as pessoas ficam presas à estética da televisão, que é horrorosa. Eu tentei fugir disso. Amo o cinema mudo, amo observar a cara dos personagens. Eu venho da filosofia, e não do cinema, e para mim a coerência se encontra na montagem. Não sou um cineasta conceitual como outras pessoas que preconcebem as imagens de modo tão claro.

Raiva se passa nos anos 1950, e parece usar a linguagem cinematográfica daquela época mesmo. Ele lembra um pouco o neorrealismo.

Sérgio Tréfaut: As minhas principais referências foram Terra, do Dovzhenko, e Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, além de um egípcio pouco conhecido, A Múmia do Chadi Abdel Salam, uma obra-prima absoluta, determinante para a minha maneira de filmar. A trama da minha história foge do neorrealismo inicial, porque existe nos filmes neorrealistas clássicos uma vocação política que leva ao militantismo.

É o caso de Jorge Amado no Brasil, com heróis que se inscrevem na luta política clandestina ao final dos romances. O mesmo ocorre com romances portugueses. O herói sempre se dirige nesse rumo. No livro do Manoel da Fonseca, a beleza é o fato de ter sido escrito com tanta secura que passou pelas malhas da ditadura durante algumas semanas antes de ser proibido.

O herói seria mal visto dentro do neorrealismo porque era um caubói solitário, a quem se propunha a união com os marginais. Mas ele não se interessava nisso, queria fazer a justiça com os próprios punhos. A frase final do romance é "Um homem só não vale nada", em referência à luta coletiva. Na minha versão, isso fica ainda mais seco na medida em que o coletivo é válido, o indivíduo é válido, mas desaparece a promessa de que tudo se resolva através de um modelo de sociedade.

Raiva começa pelo final, revelando o desfecho trágico do herói. Isso transforma completamente a narrativa, porque evita o suspense e valoriza a jornada do personagem.

Sérgio Tréfaut: Essa foi uma decisão final. Apesar disso, é uma estrutura clássica, eu não inventei nada. Curiosamente, essa estrutura não corresponde ao romance, que é pausado, lento. Mas existem artifícios e qualidades da escrita que permitem ao escritor oferecer informações de modo pausado, algo que exigiria paciência demais no cinema. Como eu tinha um filme muito lento, me sentia inseguro e insatisfeito enquanto espectador.

Depois de lutar muito na montagem, mostrei o filme ao Secretário de Estado da Cultura e Diretor-presidente do Instituto de Cinema, e eles acharam ótimo. Então eu disse: "Lamento, mas o filme vai ser totalmente diferente!". Então eu encontrei essa forma em looping, que para mim era parecida com a canção "Construção", do Chico Buarque, porque tanto faz colocar o verbo, o adjetivo ou o substantivo em outra ordem, isso não muda a compreensão da história.

Eu achei que o valor da obra poderia ser equivalente, mas com uma leitura diferente, se começasse pelo final, porque isso não exigiria a mesma paciência, mas permitiria a curiosidade. O espectador não entenderia no começo o que acontece, mas seria surpreendido por imagens bem filmadas, e depois teria a oportunidade de ver as imagens de modo diferente. Quando o herói pega uma arma para caçar, o espectador já teria visto a arma antes, o que traria um sentido diferente.

Fiz a experiência em quinze minutos, com um assistente de montagem. A montadora Karen Harley já estava de volta ao Brasil, e eu estava em Portugal. Pedi o acordo dela e dos produtores franceses, que me disseram: "Era isso que faltava ao filme".

Em termos de identidade, mais do que narrativa, considera Raiva um filme tipicamente português?

Sérgio Tréfaut: Não é possível excluir o fato de o filme contar uma história portuguesa. Quando mostrei na Itália, me disseram que se parecia com cinema mexicano e me compararam com Carlos Reygadas. Talvez ele seja muito português como modo de produção: Portugal é um país marcado por ausência de indústria e total artesanato e liberdade. Já o Brasil é um país de grande industrialização, com uma ditadura da representação televisiva.

Portugal é uma espécie de ilha perdida no mundo, em que cada um faz o que quiser, o que bem entende, e não existe televisão que interfira tanto. Eu sou argumentista, diretor e produtor, o que me garantiu grande liberdade. Isso é excelente. Adorei A Fábrica de Nada, que expressa uma liberdade total. O autor que melhor expressa essa liberdade no cinema português é João César Monteiro.

Existem movimentos na produção portuguesa que tentam diminuir isso, em nome de um cinema comercial que não funciona de modo algum. Então que façam projetos assim, se acreditam! Este cinema popular ainda traz os mesmos cinco espectadores para a sala de cinema... Eu faço algo em que acredito. A minha felicidade é pensar que o público respeitará e desejará o filme não apenas agora, mas daqui a dez, quinze anos.

Começamos fazendo pré-estreias no Alentejo e nos arredores. Eu considero Raiva um filme não emotivo, fiz de tudo para criar distanciamento, mas as pessoas choravam demais, as senhoras idosas se agarravam a mim e diziam: "Eu vivi assim!". É engraçado que algumas pessoas que não tinham instrução primária nem secundária entendiam perfeitamente uma estética diferente do paternalismo mainstream. Isso me deixa muito feliz. É o que eu procuro nos filmes: que não sejam apenas um produto de consumo imediato, mas que signifiquem algo no futuro também.