Nascido no México, Chico Diaz é um ator que se orgulha de ter coberto "a geografia do homem brasileiro" em seus papéis em mais de 60 filmes, 15 peças de teatro e 20 novelas para a televisão.

Dono de traços faciais fortes, o artista de 57 anos viveu muitos vilões na TV e encarnou facetas diversas, passando por personagens que — mesmo não se limitando apenas a isso — são muitas vezes pobres, ou violentos, ou rurais, sempre compromissado a entendê-los em suas motivações.

Em entrevista exclusiva para o AdoroCinema, Diaz conta que reconhece que há algo em sua "natureza", algo "em minha cara", como ele mesmo diz, que "para um ator, é um grande elemento positivo". Ao mesmo tempo, ele reconhece que sua physique de role, ou seja, sua aparência, que muitas vezes parece ser mais indicada mais para uns papéis do que outros, já o fez ver portas interessantes de trabalhos se fecharem.

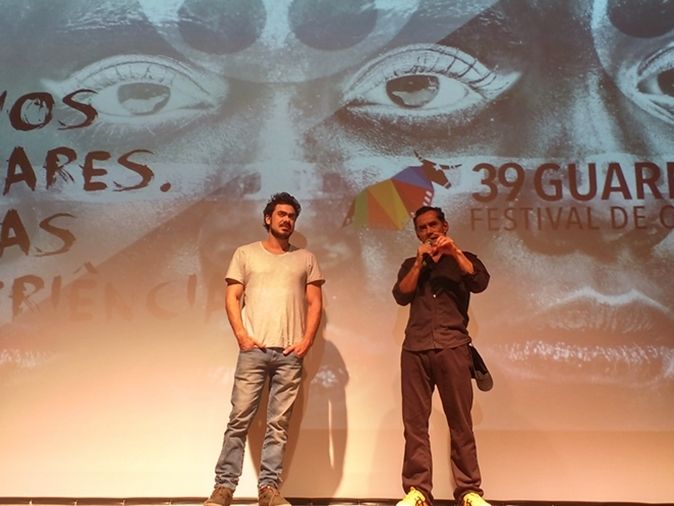

Antes de ser homenageado no Cine Ceará 2016, o ator esteve no 39º Festival Guarnicê de Cinema (que contou com uma cobertura especial do AdoroCinema) para apresentar o longa-metragem Travessia, de João Gabriel, e o curta-metragem E O Galo Cantou, de Daniel Calil.

Sua breve passagem pelo festival maranhense lhe rendeu o prêmio de melhor ator de curta-metragem, mas Diaz pondera: "Eu tenho um carinho por aquele filme, apesar de achar que estava na disputa pelo outro, pelo longa". O prêmio de melhor ator em um longa-metragem no Festival Guarnicê foi para Fernando Alvez Pinto, por Para Minha Amada Morta. "Júri de três é um problema. E acho que eles não gostaram muito do filme [Travessia], mas tudo bem, é assim mesmo", diz o ator em tom de aceitação.

Francisco Díaz Rocha é filho de um intelectual paraguaio e de uma tradutora brasileira que, ainda na infância, veio morar no Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro do Jardim Botânico. Formado em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diaz "nunca imaginou que seria ator" até que o interesse pela arte brotou às vésperas de sua formatura no ensino superior, nos anos finais da ditadura militar no Brasil. "Eu via aquelas reuniões longas de esquerda, direita, Trótski, questões de apartheid e eu achava tudo muito chato, muito pesado. Eu via também uma turma que dançava e cantava, era mais colorida e falava alto e vi que por ali eu poderia dar vazão, ter um ponto de fuga, uma perspectiva boa", revela.

Dotado de um ponto de vista terno sobre o ofício do ator, Diaz acredita que sua profissão exige uma "observação diária do espírito do ser humano" e que o função final de seu compromisso como intérprete é "emitir sinais ao seus semelhantes".

Apesar de ter trabalhado mais no cinema do que na televisão, o ator é mais conhecido para o público médio por seus papéis nas novelas, até por conta da massificação quase monopolista que a TV ainda tem sobre outras mídias, ainda que estas estejam em rápido crescimento de público e de linguagem. "Tenho minhas críticas quanto ao sensacionalismo que às vezes existe na dramaturgia televisiva", avalia Diaz, que também considera que "temos uma televisão que é predadora".

Nesta entrevista, Diaz ainda fala sobre os obstáculos da carreira da ator ("fora do holofote talvez a gente aprenda mais do que no holofote"), sobre sua jornada nos cinemas, sobre sua elogiada atuação na novela Velho Chico, sobre o governo interino de Michel Temer e muito mais. Leia a entrevista na íntegra abaixo.

Em Travessia, filme que você apresentou no Festival Guarnicê, o seu personagem é marcado pela solidão, pela tristeza. Esse estado de espírito é acarretado pela vontade de reatar o relacionamento com o filho e pela perda da esposa. Ele passa a maior parte do tempo sem verbalizar suas emoções. Como se compõe um personagem assim, que fica tanto em silêncio?

O que me levou a fazer o filme foi justamente esse desafio. Nós estamos em um tempo em que se credita muita coisa à euforia, à alegria, ao bem viver, ao sucesso. E quando você tem um filme como esse, que propõe angústia, dor e solidão, para o intérprete é, realmente, um desafio, um novo paradigma. Na verdade essa é a tentativa: passar por geografias internas novas, numa partitura bem complicada do espírito humano.

Na verdade é assim: Estuda-se muito o personagem e vê-se que as vezes o não dito é muito mais importante do que o que é dito. Sempre quando nós, seres humanos, estamos nessas situações, a gente credita muito isso ao luto, ao vazio, a uma certa fé no destino. Eu norteei o meu personagem por aí: No silêncio e numa amargura crescente, vendo se a vida solucionaria aquela passagem, aquela travessia.

De alguma maneira você consegue se identificar com os dramas desse personagem? Houve alguma conexão em mínima ou maior escala?

Bom, sempre tem que haver. Sempre tem que haver material de cunho próprio, de natureza própria, para aplicar no personagem. Claro que há um trânsito, um tráfego de informações, de lá pra cá e de cá pra lá. Do personagem para mim e do Chico para o personagem. Sempre naquela suposição: "E se fosse eu? E se fosse comigo?". Eu tenho um filho dessa idade. É claro que eu nunca passei por um drama assim, mas a gente sempre coloca um "E se?". Como eu reagiria se... Então é assim que a gente vai construindo, assim que a gente vai colorindo as diversas instâncias do personagem ao longo da partitura do filme.

Como foi rodar na Bahia? Você já tinha filmado algum filme lá?

Eu já rodei várias coisas na Bahia, eu tenho muito amigos na Bahia e o que é bom desse filme é que ele foge do clichê não só de Salvador, como também do próprio baiano, que é tido como alegre, festeiro, extrovertido. Nós vemos a possibilidade da Bahia cinza, triste, introvertida. Sair do paradigma e do clichê da Bahia axé, alegre, é sempre bom. Daí a coragem que eu credito ao diretor. É um diretor jovem que procura uma geografia intensa, pesada, com aquelas extensões, com dilatações do tempo, com os planos que ele deixava. Eu cheguei a falar "Cara, esses planos estão muito longos", mas [ele respondia] "É isso que eu quero, é isso que eu quero". Ele não fez concessões no cinema que ele queria apresentar. Nesse sentido eu admiro muito o trabalho do João [Gabriel].

O curta E O Galo Cantou, do diretor novato Daniel Calil, lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Festival Guarnicê. Trabalhar com diretores em início de carreira faz parte de sua filosofia?

Sem dúvida alguma. Eu sempre acho que o mundo vai me trazer coisas novas, não só por causa da natureza do diretor, da natureza da equipe, mas também por conta da locação que ele [Calil] propunha, lá em Alto Paraíso [município do estado de Goiás]. São dois símbolos muito poderosos [os apresentados na trama]: A paternidade e a terra. Há essa coisa do fruto... O fruto que parte. Há símbolos muito poderosos ali naquele curta. Neste sentido eu fiquei muito instigado com o desafio, com a possibilidade.

Num curta você tem que aproveitar a pequena área, né? Você tem que jogar em pouco tempo, poucos planos. Você tem que fazer a síntese do personagem em poucas jogadas. Nesse sentido era muito interessante e instigante. Eu, desde o início, gostei muito da filosofia do Daniel. Me impressionou muito a direção de atores dele, a preocupação com o silêncio interior, a preocupação com a verdade de sentimentos, principalmente com o [ator] Allan [Jacinto], que era o protagonista.

Desde o início da minha carreira eu procuro novas paisagens através de novos diretores. João Gabriel era um novo diretor; o Cláudio Assis, na época, era um novo diretor, no Amarelo Manga. Eu sempre acho que tem coisa boa e que eu posso ser bem útil na medida que eu posso colaborar na feitura do filme.

Ao apresentar Travessia no Festival Guarnicê, você lamentou que houvessem tantas cadeiras vazias naquela sessão. Para você, quais são os maiores desafio para a formação do público de cinema nacional fora do eixo Sul-Sudeste do Brasil?

Um festival é um festival. Formação de plateias é algo mais no longo prazo. Num festival que dura cinco dias, eu acho inadimissível, numa capital de um estado, que esteja vazio como estava. Há universidades, escolas, há tantas possibilidades de trazer gente para um evento de apenas cinco dias. Eu vi que tinha mais gente trabalhando com a camiseta do festival do que gente interessada pelos filmes. Isso pode ser uma questão cultural. Isso não pode ser culpa dos produtores do festival. Pode ser cultural. As pessoas podem não querer ir ao cinema ver filmes de festival. Talvez queiram ver no shopping, pagando e não queiram ver de graça um filme nacional. É uma questão de saber se perguntar o que é que está acontecendo com a gente fora do eixo Rio-São Paulo.

Em relação à formação de plateias em cidades de médio a grande porte é uma questão da distribuição e da valorização do cinema nacional. Temos uma televisão que é predadora. Temos uma televisão que é neutralizadora no sentido do audiovisual. Eu acho que tem que haver uma dedicação das autoridades para fomentar e disseminar a importância do audiovisual para a comunidade nacional.

Na minha visão pessoal, até houve por parte da organização uma reunião de esforços para promover o Festival Guarnicê. Haviam chamadas frequentes na maior emissora de TV local, por exemplo. Acho que houve a divulgação, mas, por algum motivo — talvez a escolha do Teatro da Cidade para a realização das sessões principais —, as sessões foram mais esvaziadas.

Há estratégias possíveis para se levar jovens e alunos a assistir filmes com temáticas tão interessantes. No pouco tempo em que eu passei lá eu vi tantos curtas interessantes. Se isso não gera uma discussão, não sei qual é a função de um festival, a não ser premiar e gerar uma discussão pequena, só entre quem faz cinema. Se esse festival não se vincular com a sociedade como um todo ele perde muito de sua função, não é? Se você leva curtas de Belo Horizonte, curtas de de Belém do Pará, curtas do Rio Grande do Sul e você leva quatro longas de temáticas radicalmente diferentes e você não coloca isso numa discussão, eu fico pensando "Qual é a função de um festival?".

Você trabalhou em dezenas de filmes (longas e curtas) ao longo dos últimos 35 anos. Gostaria que comentasse sobre as experiências mais inesquecíveis e marcantes, que o moldaram como ator e artista, na sétima arte brasileira.

Rapaz, eu nunca imaginei que eu seria ator. Eu fiz arquitetura e eu estava me formando no final da ditadura. Eu vi meu irmão se escondendo, vi gente morrendo. Eu via aquelas reuniões longas de esquerda, direita, Trótski, questões de apartheid e eu achava tudo muito chato, muito pesado. Eu via também uma turma que dançava e cantava, era mais colorida e falava alto e vi que por ali eu poderia dar vazão... Ter um ponto de fuga, uma perspectiva boa.

Meu pai era educador e comunicador, um cara que sempre primou pelo estudo do desenvolvimento da comunicação e educação. Havia aquela natureza de ser uma ferramenta para um esclarecimento maior. Essa coisa estava sempre viva em mim e ainda está.

Nesse sentindo, quando eu vi que o ator poderia ter essa função de emitir sinais ao seus semelhantes, viver personagens, viver situações e emitir sinais do espírito do ser humano para os seus semelhantes eu achei daquilo muito inteligente. Aí as possibilidades começaram a vir.

Eu fiz O Sonho não Acabou, que eu dou muito valor na minha carreira, por ter sido o primeiro [trabalho com ator de cinema]. Foi onde fui apresentado ao set cinematográfico, no filme de Sérgio Rezende, de 1981. Aí eu vi que [o cinema] era uma atividade que era composta de várias outras atividades. Ou seja, eu poderia me dar bem em algumas das áreas que o cinema me oferecia, ou na produção, ou na área do cenário, na área da fotografia... Haviam muitas possibilidades.

Só que meu primeiro personagem deu muito certo. A partir dali eu fui chamado para três ou quatro filmes por ano, naquela época. Até parei de fazer um pouco de teatro para me dedicar só ao cinema. Foi assim no início. Acho que esse é um ofício em que você, diante de sua total incapacidade com o mundo real, se esconde em uma caverninha onde o imaginário pode te alimentar diariamente. Então eu comecei a emitir meus sinais dentro de minha caverninha onde eu me reinventei e foi dando certo. Todo o preconceito que havia contra o artista aos poucos foi se transformando quase que em uma credencial. Hoje em dia ser ator tem um valor bem diferente do que quando eu comecei. As coisas foram evoluindo no sentido de que o entretenimento e que o ato de ser intérprete foram ganhando seu valor.

Além de O Sonho Não Acabou, você consegue citar mais alguns trabalhos que foram marcantes para sua formação como ator?

Claro. Eu cito Inocência, que eu fiz com o Walter Lima Jr., que foi marcante. Eu cito Corisco & Dadá, que foi uma interpretação de um novo risco e abismo feita no Ceará. Eu cito Os Matadores, do Beto Brant, como um título que também me deu certeza de que eu estava no caminho certo em minha observação diária do espírito do ser humano. Eu cito Amarelo Manga, de Pernambuco. Essa profissão foi me levando pelo Brasil inteiro, cobrindo a geografia do homem brasileiro. Eu tenho uma grande alegria com o Amarelo Manga. Dos trabalhos mais recentes eu cito Guerra do Paraguay, que eu fiz com o Luiz Rosemberg Filho, que é um filme completamente autoral que me deu a oportunidade de levantar as cenas, de levar tudo, entendeu? Acho as duas cenas do meu personagem muito interessantes, nesse universo autoral, livre, sem mercado, sem nada.

Aproveitando a sua fala sobre ter coberto, como ator, a geografia do homem brasileiro, queria que você falasse, com base na sua experiência, o que seria a síntese desse homem brasileiro?

Várias pessoas condenam e observam esse estigma de fazer sempre o pobre ou o rural ou o nordestino, tido como algo prejorativo, ou o homem de baixa renda, o violento, mas para mim é um orgulho, uma honra, poder defender esses homens todos. Eu acho que a nossa nação masculina brasileira, na sua maioria, tem que enfrentar esse tipo de preconceito. [Esses homens] Não foram feitos para o glamour, nem para fazer publicidade. Eu tenho uma geografia, talvez na minha natureza, na minha cara, que, para um ator, é um grande elemento positivo. Isso tem me permitido viver personagens de toda a geografia brasileira e latino-americana.

Com base nessas experiências, você diria que conseguiu observar algumas particularidades nos seus personagens que refletem a maneira como homens e mulheres interagem entre si no Brasil (envolvendo aí o machismo e a noção de patriarcado)?

Eu não saberia te dizer isso porque há uma evolução não apenas na minha carreira e na minha forma de interpretar como também nessa questão da visão do machismo, da aceitação dos gêneros. Há uma evolução, há uma mudança, sempre para melhor, eu acho. Mas eu não poderia afirmar como os meus personagens defenderam ou não essas questões. Eu não saberia te dizer se foi útil ou não, para essa discussão, a forma como eu os interpretei. Eu não saberia dizer se está impregnado nos últimos filmes que eu fiz a fragilidade masculina ou a fortaleza feminina. É interessante essa leitura, mas eu não saberia te afirmar isso.

Já falamos sobre suas experiências marcantes positivamente. Falamos sobre as glórias. Mas o que foi mais inglório em sua trajetória no cinema?

Nós tivemos vários anos em que não se filmava. É aquela coisa: Nós, atores, precisamos estar impregnados de uma possibilidade de um personagem. É claro que em tempos de baixa [intensidade de produções] a gente aprende muito. Fora do holofote talvez a gente aprenda mais do que no holofote. Os momentos de penúria, os momentos de não reconhecimento, os momentos de críticas contrárias também foram muito construtures no sentido de manter a persistência no caminho escolhido. Eu acho que há esse preconceito que existe contra o physique de role que não nos permite abrir outras portas de gênero. Acho que as vezes a gente precisa aprender a dizer não para poder ser íntegro. Por exemplo: a comédia. É possível, é sempre possível, mas há aí um preconceito de imagem que eu sempre tive consciência, sempre briguei contra.

Houve, especificamente, algum filme que tenha lhe rendido uma experiência ruim como ator?

Cara, acho que não. Eu sou de arregaçar as mangas. Sou raiz nos projetos em que eu entro. Eu nunca tive uma expectativa falsa que não foi cumprida. Acho que quando a gente vai para uma locação, seja selva, seja praia, é algo sempre muito bem vindo.

Eu gostaria de lembrar que [o curta-metragem] O Homem que Roubou o Pato, do [Hector] Babenco, é um filme que eu tenho muita alegria de ter rodado. Acho que todos os filmes com o Rosemberg Cariry me deram muita riqueza humana, no sentido de saber observar. Oração do Amor Selvagem, que eu fiz há pouco tempo, com Chico Faganello, foi a chance de viver um protagonista de alta consideração. Mas, no caminho contrário, que eu me lembre, não tenho o que reclamar.

Sua atuação elogiada na novela Velho Chico foi o grande destaque da primeira parte da trama. Na segunda fase, algumas críticas surgiram, mas de qualquer forma a atração tem mostrado um apuro estético pouco usual em produções do tipo. Quais tendências você observa na forma de fazer teledramaturgia no Brasil hoje? Estamos evoluindo?

Eu acho que [a teledramaturgia] é um produto extremamente introjetado na cultura e no imaginário do brasileiro. É um produto extremamente lucrativo para as emissoras. Então eu acho que nós estamos evoluindo no sentido do esclarecimento de acompanhar o momento brasileiro. Tenho minhas críticas quanto ao sensacionalismo que às vezes existe na dramaturgia televisiva. Nós passamos quase seis ou sete anos fazendo apologia do perverso, do mal, sempre numa tentativa de sensacionalizar, como se a vida, em si mesma, não fosse tão interessante.

Eu acho que que as pessoas estão em constante questionamento sobre o que é esse produto. Acho que agora, com a questão das séries [internacionais], com a questão da internet, esse produto, a novela televisiva, ficou muito questionado. Eu acho que nós estamos evoluindo sempre, porque nós temos uma super emissora, que sabe fazer. A novela brasileira é uma referência mundial. Mas eu acho que por ser produto, por ter um componente muito forte de publicidade, às vezes a teledramaturgia não é levada com a devida importância que tem.

Você costuma se posicionar publicamente sobre suas visões políticas publicamente, incluindo sua oposição ao governo de Michel Temer e sua posição contrária ao impeachment de Dilma Rousseff. A próxima pergunta tem a ver com isso. Um dos primeiros atos de Temer quando assimiu governo foi reincorporar o Ministério da Cultura ao Ministério da Educação. Naquele momento, houve muita gente que comemorou o "fim" do MinC, inclusive representantes da classe artística, como a atriz Regina Duarte. Artistas mais identificados com o espectro político da esquerda protestaram e Temer voltou atrás, recriando o MinC. O que você pensa de quem comemorou o fim do MinC e vocifera inverdades sobre leis como a Lei Rouanet?

Acho que isso se deve à falta de informações e à interesses pessoais. Eu só posso ver assim. Primeiro que um governo interino não tem legitimidade para fazer o que fez, para fazer essa quebra de toda uma estrutura construída. Agora, sobre os artistas e as pessoas que se manifestaram a favor [do fim do Ministério da Cultura], ou elas tem interesses pessoais e querem financiamentos ou são mal informadas mesmo. É impossível uma pessoa não ver o que foi feito em termos de inclusão não só social, mas cultural e educacional, nesse país ao longo do tempo.